動物が生体が生命活動を続けている間、何をしているのでしょうか。

極限までシンプルにすると、生体が行っているのは①生体内外の変化を把握する、②それに対処する行動や調節を行う、ということです。

生体は前項のように物理法則の支配下にありますから、何もしなければ風化していきます。生きているということはあらゆる外力に抵抗し続けているということです。

生体にはまず、光や音、触覚や平衡感覚などの知覚だけでなく体内のあらゆる変化を感知する仕組みがあります。

そして必要なものを取り入れて、エネルギーに作り変え、要らないものを排泄する仕組みがあります。

それから、体温を保つ仕組み、運動力を生み出す仕組み、細菌やウイルスに抵抗する仕組みなどで調節や行動を行います。

このように生きている状態、つまり暖かくて、食べて、寝て、動くなどができる状態を続けるために、たくさんの機構が緻密にバランスをとり続けているのです。

そういう生体の機能を研究する学問を生理学といいます。

生体の仕組みを知れば、症状が分かります。例えば歩行異常は足が痛いだけではなく平衡感覚の異常かもしれないとか、咳は気道感染だけでなく循環不全によるものかもしれないとか、貧血は出血の結果だけではなく増血機能の異常かも知れないし血球破壊の亢進かもしれないとか、そういうことが理解できるようになります。

ですから、いろいろな病気を知る前に、最低限の体の仕組みを知らなければなりません。特に飼育管理と初期診断においては、病名を知ることよりも生理学の方が重要だと筆者は考えています。

ここでは飼育や初期診断に特に必要なものを抜粋して解説します。

1)体温調節の仕組み

生体の調節機構を概念的に一番理解しやすいのは、体温調節機構です。

牛の通常時の体温は38.5℃です。仮に気温20℃であれば、牛の体温は外気温より常に18.5℃は高くしておく必要があります。

熱源となるのは主に筋肉の運動と、第一胃内の発酵熱です。熱は生きて活動している状態では熱は常に発生しています。そして熱を下げる機構は、皮膚からの自然放熱、呼気への放熱です。

この熱産生量が放熱量より多ければ体温は上昇し、少なければ下降します。ですから生体は、これらの効率を上げたり下げたりして、体温を一定に保っています。

その調節の指令を出している体温調節中枢は、間脳視床下部にあります。

体温が設定値の38.5℃より高いとき、視床下部から、体温を下げるよう命令がでます。具体的には、筋肉を弛緩させ、熱をたくさん作らないようにします。発汗して皮膚からの放熱効率をあげます。皮膚の毛細血管を拡張して皮膚の近くで熱交換しやすくします。四肢を投げ出す姿勢で体表面を増やし、放熱効率を上げます。呼吸を速くして、呼気からの放熱量を増やします。これらを同時に行った結果、産熱量より放熱量が多くなると、体温が下がるのです。つまり高体温に対して生体が行う調節というのは、熱をなるべく作らないようにして、なるべく冷めやすい体にするということです。

逆に、体温が低すぎるとき、視床下部は体温を上げるよう命令します。具体的には、筋肉を細かく振るわせて熱産生量を増やします。皮膚の立毛筋を収縮させて、毛を立てることで、放熱を防ぎます。皮膚の毛細血管を収縮させ体表近くの血流量を減らすことで、魔法瓶のように断熱効果を高めます。身体を丸め、体表面を減らすことで放熱しにくくします。これらを同時に行った結果、産熱量が放熱量を上回り、体温が上がるのです。つまり低体温に対して生体が行う調節というのは、熱をもっと作って、なるべく冷めにくい体にするということです。

さて、この仕組みを知ったことで何が判断できますか?

暑がっているのか、寒がっているのか、見て判断することができるようになりましたね?例えば群の中で呼吸が速い牛がたくさんいる時は、「牛が暑がっている」んです。だから早く暑熱対策をしなければなりません。

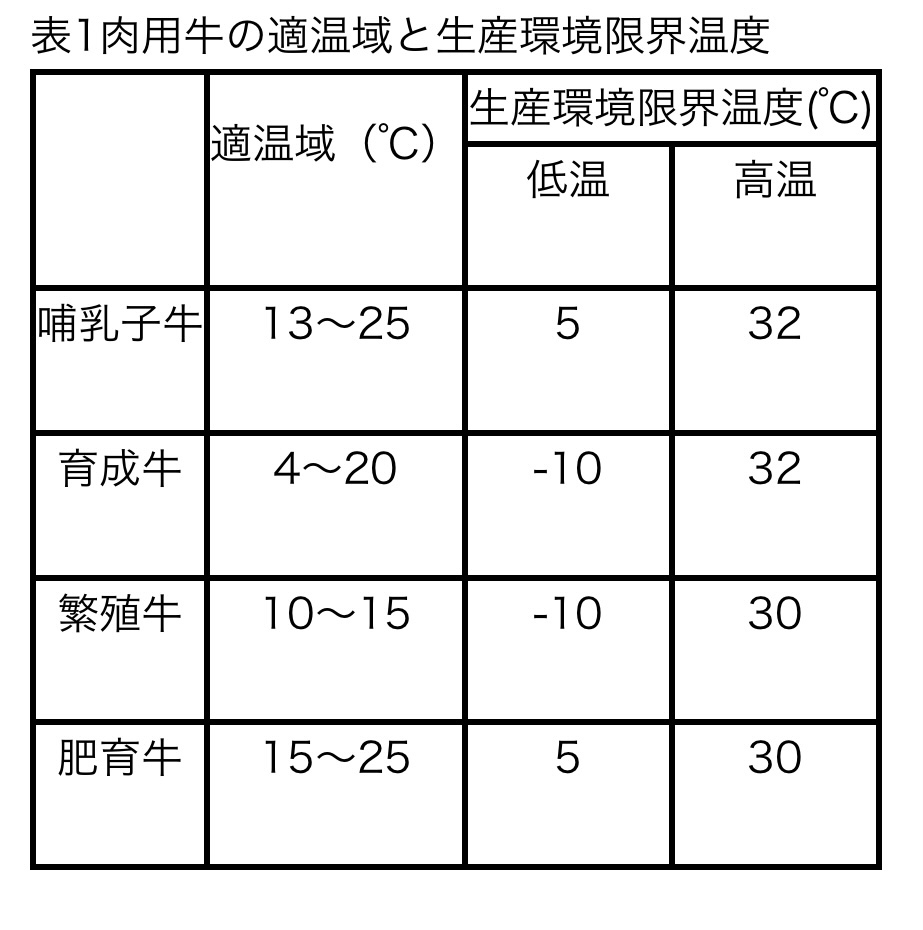

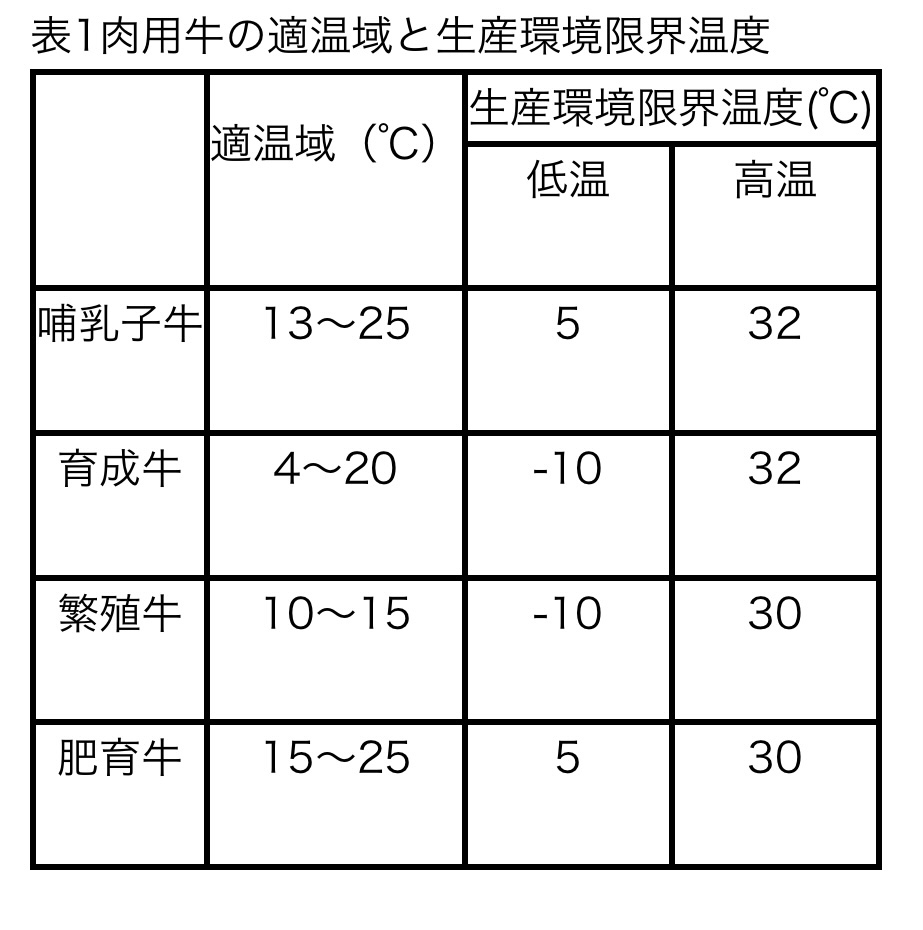

下の表を見ると、繁殖牛が快適な温度は10〜15℃。限界は-10〜30℃です。牛舎に温度計をつけたら20℃だったとしても、これで安心ですね。という判断をしてはいけません。

きちんと牛を見て、体温を下げようとしている個体がいないか確認してください。例えば呼吸が速い個体が多いなら、それはやっぱり暑いのです。

教科書と違う現象が起こる原因がおそらく他にあります。もしかしたら温度計のある場所は20℃、牛群内は30℃とか、発酵牛床で温度が高いとかがあるのかもしれません。または非常に熱産生しやすい飼料を使っているのかもしれません。

http://www.pref.kagoshima.jp/ao08/chiiki/osumi/sangyo/nougyou/gijutsu/chikusan_nikuyougyu_bousyo_boukan.html

さてここまでの知識を使って、「成牛と子牛はどちらが寒さに弱いですか?」という質問について考えてみましょう。

快適温度の表をみると、哺乳子牛は13〜25℃と成牛は10〜15℃と、子牛の方が高めになっています。

これは、子牛の方が体格が小さく、体積あたりの体表面積が大きいため放熱しやすいことと、第一胃が未発達のため発酵による熱産生がないからです。

体積が小さい方が速く冷めるという物理法則と、子牛より成牛の第一胃の熱産生量が多いという知識により、「子牛の方が成牛より寒さに弱い」ことを説明できます。

「子どもは風の子」などという先入観を持ってはいけません。生体も物体なのです。

では、牛がもし寒がっている行動を示していたら、飼育者には何ができますか?

そうです。服を着せればいいんです。ここでももし、「牛に服を着せるなんておかしい」などという先入観を持っていたら、捨ててください。目の前の牛が寒がっているなら、放熱を抑える工夫をすればいいのです。

生体も物体であることを意識して、さまざまな調節機構を知って、生体の反応(症状)を観察します。症状は何かの調節を行なっている結果です。そして先入観なく対処することが、動物を上手に飼えるかどうかを左右するのです。